La recherche au CHAC

Les axes de recherche

- L’Asie dans les relations internationales et les relations internationales en Asie

- Histoire comparée des Empires coloniaux en Asie

- Les relations contemporaines entre l’Europe et l’Asie

- Conflits, croissance et intégration régionale

- Identités et patrimoines asiatiques

- Identités et patrimoines urbains

- Identités nationales, identité régionale

- Les identités politiques en Asie du Sud-Est

- La Première Guerre mondiale en Asie (à l’occasion du centenaire, 2014-2018)

Les journées des jeunes chercheurs du CHAC

-

2019

L’inventaire des empires :

Les usages des catégories dans l’histoire et par les historien-ne-s.

2ème journée d’études des Jeunes chercheurs du CHAC

Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, Centre Sorbonne,

17, rue de la Sorbonne 75005 Paris, escalier C, 2ème étage,

Samedi 30 mars 2019

en salle Marc Bloch (Centre Sorbonne) 8h30 – 16h30.

Qu’il s’agisse de caste, de race ou d’ethnie, les empires en général (et dans l’Asie-Pacifique en particulier) ont mobilisé diverses formes de classification des hommes, des lieux, des pratiques et des choses. Cette catégorisation a une fonction centrale dans la construction des rapports de domination propres aux sociétés coloniales. L’historiographie a montré que si les catégories de race, de classe et de genre sont essentielles dans les constructions impériales, elles sont traversées de distinctions intra-coloniales (« tribus », « castes », etc.) maintenant les empires en divisant les populations colonisées. À la croisée d’une histoire des savoirs et des sciences coloniales et d’une histoire des représentation cette journée d’études mobilisera les jeunes chercheurs et chercheuses du CHAC, étudiant-e-s de master, doctorant-e-s ou jeunes docteurs. Deux questionnements transversaux jalonneront cette journée.

D’une part, la construction de catégories spécifiques aux sociétés coloniales par divers acteurs (politiques, scientifiques, artistes, etc.). Ces derniers dénombrent, nomment, inventorient mais aussi esthétisent les populations. Les fonctions de ces constructions intellectuelles sont diverses. Elles offrent des justifications idéologiques et culturelles à l’action des puissances coloniales outre-mer, constituant un cadre d’analyse et d’action sur les sociétés indigènes. Il conviendra donc d’allier une analyse des conditions de production de ces discours à une histoire sociale et culturelle qui cherche à appréhender la circulation de ces catégories, leurs usages et leur impact sur les sociétés. Conformément aux apports de l’historiographie des dernières décennies, il sera nécessaire également d’appréhender la perméabilité des catégories coloniales et de s’intéresser aux marges, aux transfuges, aux frontières, tant leur observation permet d’analyser le rôle des catégories dans les politiques et les pratiques coloniales.

Cette journée d’étude sera également l’occasion d’une réflexion sur les pratiques des historien-ne-s face à ces catégories. Écrire l’histoire des sociétés coloniales mène à mobiliser des catégories dont le contenu historique est à manier avec précaution. Les débats les plus récents sur l’usage analytique de catégories d’usage (« colonial », « post-colonial », « indigène », « race ») mènent nécessairement celles et ceux qui écrivent l’histoire à s’interroger sur leurs propres pratiques. De même, à l’heure d’une histoire transnationale, les catégories instinctivement mobilisées par les historiens peuvent se montrer peu adaptées aux spécificités des divers contextes historiques et géographiques étudiés

Les étudiant-e-s de master du CHAC participeront par ailleurs à cette journée d'étude en présentant au public des affiches issues de leurs recherches et posant la question des catégories.

Programme de la journée.

8h30 : Accueil des participant-e-s.

9h : Introduction.

Axe 1 : Catégorisation et déformation. Les sociétés « précoloniales » mises en catégories.

9h20 : Marie Aberdam – À propos de quelques listes issues du bureau des rôles du Palais royal du Cambodge (c.1880-1914).

9h40 : Gabrielle Abbe – La catégorisation des arts indigènes à l’époque coloniale.

10h00 : Clément Fabre – Qu’est-ce qu’un corps chinois au XIXème siècle ?

10h20 : Questions.

10h45 : Pause-café et présentation de l’exposition par les étudiants de Master du CHAC.

Axe 2 : Aux marges des catégories. Malléabilité, indéfinition, jeux et résistances.

11h15 : Gwendal Rannou – La catégorie d’Européen dans les colonies australasiennes.

11h35 : Pascal Bonacorsi – Corses des colonies : naissances et renaissances d’une catégorie (XIXème-XXème siècle).

11h55 : Romain Lebailly – Jouer à dominer : la ludification des catégories coloniales dans les jeux vidéo de stratégie.

12h15 : Questions.

12h40 : Buffet.

Axe 3 : Des catégories pour mieux contrôler.

14h : Julie Marquet – Appartenances de caste et assignations coloniales : le cas des Parias à Pondichéry au milieu du XIXème siècle.

14h20 : Sara Legrandjacques – La catégorie « étudiant » en situation coloniale.

14h40 : Vincent Bollenot – « En raison des sentiments de haine à l’égard de la France » : surveillance coloniale et usage politique des catégories nationales.

15h : Questions.

15h20 : Conclusion de la Journée par M. Hugues Tertrais.

Comité d’organisation : Pascal Bonacorsi et Vincent Bollenot.

Contacts : Pascal.Bonacorsi@univ-paris1.fr ; Vincent.Bollenot@univ-paris1.fr.

Affiches scientifiques/posters des étudiants en M1 au CHAC (2019)

Louis Lamiot

Mathilde Castéran

Angelo dal Maso

-

2018

« L’Empire des Langues »

Journée d’études du Centre d’histoire de l’Asie contemporaine

proposée par Marie Aberdam & Sara Legrandjacques

Samedi 31 mars 2018

9h-16h

salle 54 (centre Panthéon)

8h30 Accueil des participants

9h Introduction

Axe 1 – La langue comme outil de l’imperialisme

09h15 Clément Fabre, « Le chinois du Quai d'Orsay, xixe siècle »

09h35 Vincent Bollenot, « Parler pour contrôler : la gestion politique de l’immigration coloniale en France métropolitaine pendant l'entre-deux-guerres et sa problématique linguistique »

09h55 Li Yunyi, « La langue de l'anti-impérialisme dans les relations franco-chinoises, 1949-1964 »

10h15 Questions

10h30 Pause-café

Présentation de l’exposition réalisée par les étudiants de Master

Axe 2 – Pratiques et usages linguistiques en situation coloniale

11h Gwendal Rannou, « Le Papuan Villager et la politique des langues en Papouasie »

11h20 Sara Legrandjacques, « Lost in translation : enjeux linguistiques des séjours d'étudiants asiatiques à l'étranger, 1re moitié du XXe siècle »

11h40 Julie Marquet, « La langue des requêtes. S’adresser à la justice coloniale à Pondichéry dans la première moitié du XIXe siècle »

12h00 Questions

12h15-14h : Pause déjeuner

Les intervenants sont conviés à un buffet participatif

Axe 3 – Traduire, transcrire, travestir

14h Marie Aberdam, « Interpréter les interprètes, juger des compétences linguistiques en Indochine, fin XIXe-XXe siècles »

14h20 Gabrielle Abbe, « Qu’est-ce qu’un artiste ? Autour d’un questionnaire bilingue dans le Cambodge colonial, 1917 »

14h40 Romain Lebailly, « Traduction et re-sémantisation du jeu vidéo japonais dans les années 1980-1990 : la marque d’un impérialisme culturel ? »

15h Questions

15h15 Conclusion par Hugues Tertrais, professeur émérite.

Clôture de la journée d’études autour d’un café

Exposition

Posters « Empire des Langues » réalisés par les étudiants de Master du CHAC

COMPTE RENDU

1re journée des jeunes chercheurs du CHAC

« L’empire des langues »

31 mars 2018

La première journée des jeunes chercheurs du Centre d’histoire de l’Asie contemporaine (CHAC) de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a eu lieu au centre Panthéon le samedi 31 mars 2018. Autour de la thématique, « l’empire des langues », il s’agissait de réunir les étudiants en master et en doctorat du centre autour de communications, regroupées en trois panels, et de l’exposition de posters réalisés par les masterants.

Panel 1 – La langue comme outil de l’impérialisme (Clément Fabre – Vincent Bollenot – Li Yunyi)

Clément Fabre inaugure la journée avec une communication sur les langues chinoises au sein du ministère des Affaires étrangères au XIXe siècle. Il se concentre sur les interprètes du Quai d’Orsay au rôle transversal puisque, aux côtés de leurs activités diplomatiques, leurs compétences sont mises au service de l’armée, de la marine et de l’administration des concessions. De plus, ces individus jouent également un rôle sur la scène savante en métropole, en concurrence avec les sinologues parisiens. Il rappelle ainsi le monopole de ces interprètes sur la chaire de Chinois moderne aux Langues’O au cours de la décennie 1870. Objectiver la langue chinoise est rendu possible grâce à des archives nombreuses et variées : le rapport à la langue chinoise est particulièrement bien documenté à travers des rapports des autorités ministérielles, des témoignages de mandarins chinois, des correspondances, des registres des actes des tribunaux ou des discours, etc. Clément Fabre choisit de détailler la trajectoire du premier interprète au service du Quai d’Orsay, Joseph Marie Callery. Son expérience permet de mettre en avant, d’une part, une carence concernant la maîtrise de la langue chinoise lors de la naissance d’un service diplomatique français en Chine et, d’autre part, la création d’un domaine d’expertise linguistique. Cette compétence joue un rôle concret dans la coprésence franco-chinoise au sein de territoires impériaux.

Vincent Bollenot poursuit cette objectivation de la langue et de ses usages dans une communication sur le service de contrôle et d’assistance des indigènes en France (CAI), créé en décembre 1923 mais qui prend ses racines dès la Première Guerre mondiale. La langue - et ici, plus particulièrement, le Vietnamien - est perçue comme un levier d’autonomisation d’une organisation coloniale. Elle pose également des défis à l’historien dans son appréhension des sources lorsque celles-ci se composent de documents en langues étrangères dont la place et le rôle doivent être analysés. Il s’agit de décaler un peu le regard concernant la relation entre savoir et pouvoir : comment « savoir pour pouvoir » ? « Interroger pour étudier » ? Alors que la perspective relationnelle concerne également les agents coloniaux concurrents, la langue permet de hiérarchiser les administrateurs coloniaux entre eux. Dès lors, la maîtrise des langues coloniales joue un rôle en métropole et devient un critère de recrutement. Vincent Bollenot utilise en particulier le rôle de cette maîtrise linguistique dans les parcours de deux employées du CAI grâce à leurs dossiers de carrière disponibles aux ANOM, Mme Guéroult et Mme Benoît.

Li Yunyi prend à rebours ces deux approches impériales de la langue en étudiant le langage anti-impériale de la Chine à travers les archives du ministère des Affaires étrangères de la Chine populaire et d’articles extraits du Quotidien du peuple. La rhétorique utilisée repose sur l’idée d’une « révolution à mener jusqu’au bout » contre l’impérialisme et le colonialisme. L’envoi de conseillers militaires en Indochine pour soutenir le Vietminh va dans ce sens. Ainsi, le Quotidien du Peuple mobilise un langage révolutionnaire contre le gouvernement français, dénonçant « l’impérialisme et les impérialistes français », un « gouvernement réactionnaire » ou encore « le fascisme français ». La reconnaissance sino-française change la donne : le langage anti-impérial est dès lors dirigé contre les États-Unis. En parallèle, les discours de Mao soulignent les contradictions au sein du bloc socialiste, liées aux tensions sino-soviétiques. Cependant, en mai 1968, la RPC soutient le mouvement étudiant en France et use de nouveau d’un vocabulaire condamnant le gouvernement fasciste et réactionnaire français.

Panel 2 – Pratiques et usages linguistiques en situation coloniale (Gwendal Rannou – Sara Legrandjacques – Julie Marquet)

Gwendal Rannou a choisi le cas du Papuan Villager, un journal publié en Papouasie entre 1929 et 1941 disponible en ligne depuis 2016, pour étudier le rapport à la langue dans le cadre de la colonisation australienne de ce territoire insulaire. C’est la question du « bon développement » des Papous qui transparaît à travers le projet de développement du lieutenant-gouverneur Hubert Murray, auteur de plusieurs ouvrages sur l’administration indigène, en collaboration avec l’anthropologue gouvernemental F.E. Williams. Pour ce dernier, l’anglais est la lingua franca à enseigner dès le plus jeune âge aux populations locales. Parler Anglais rend accessible la littérature britannique mais doit également faciliter les rapports avec les Européens et rendre plus facile la formation par l’intermédiaire d’instituteurs blancs. La publication de la revue doit participer à cet effort d’anglicisation mais le succès initial est à relativiser puisqu’il y a plus d’abonnés européens que papous. Cet échec, tant moral que financier, est révélateur des contradictions du colonialisme australien : la supériorité de l’homme blanc est associée à la valorisation de la langue anglaise. Murray met ainsi l’accent sur l’apprentissage basique de la langue. Finalement, en 1950, 90% des adultes papous ne savent pas écrire, que cela soit en anglais ou en langue locale, et la scolarisation reste faible.

Les enjeux linguistiques liés aux séjours d’étudiants asiatiques à l’étranger durant la première moitié du XXe siècle sont ensuite analysés par Sara Legrandjacques à travers l’exemple des étudiants venus d’Inde britannique et d’Indochine française. Ces enjeux sont d’abord méthodologiques puisque la langue apparaît en filigrane dans les sources exploitables. En outre, la question de la maîtrise de la langue des archives se pose également au chercheur en histoire globale et connectée qui a recours à des documents à la localisation variée. Alors qu’un grand nombre d’étudiants d’Asie coloniale privilégient les séjours en métropole, consacrant la primauté de la langue du colonisateur, des territoires extra-impériaux se distinguent dès le tournant du siècle, à l’instar des États-Unis, du Japon et, plus tard, de l’URSS. L’apprentissage linguistique n’est pourtant pas systématiquement pris en considération avant le départ. Il devient nécessaire pendant le séjour et la non-maîtrise peut conduire à un échec des études. Enfin, les puissances coloniales se saisissent de ces questions linguistiques afin d’augmenter leur aire d’influence en Asie : le développement d’universités aussi bien en Indochine française qu’au sein des possessions britanniques va dans ce sens au cours des premières décennies du XXe siècle.

Julie Marquet étudie quant à elle la langue des requêtes à Pondichéry au XIXe siècle à travers les plaintes déposées au tribunal de police. Alors que les conflits coutumiers sont réglés selon la coutume, les requêtes doivent être rédigées en langue française et conduisent à une réflexion sur les usages du français dans les documents administratifs. Cependant, peu de traces des processus de traduction et de médiation sont disponibles dans les archives. Au cours de la première moitié du XIXe siècle, la traduction des requêtes est un enjeu qui nécessite parfois d’avoir recours aux intermédiaires. Ainsi, lorsqu’une requête est signée par quatre-vingt-douze membres d’une caste à Karikal, l’administrateur de l’établissement explique qu’ils ne peuvent pas savoir ce qu’ils demandent et qu’ils ont signé sans comprendre le Français. Des faiseurs de requêtes sont sollicités pour la traduction. De plus, l’usage des requêtes permet d’étudier la mise en place d’un langage juridique alors que les Français essentialisent la culture et les traits de caractère indiens en insistant sur l’attachement aux coutumes et à la tradition. Les représentations produites par les Français participent à façonner un langage juridique. Il est cependant difficile de déterminer si un vocabulaire spécifique est mobilisé. Le champ des émotions est gommé. Or, les effets sur la société locale sont plus faciles à saisir, à travers la modification des pratiques administratives et notamment, l’usage de nouvelles pratiques d’écriture.

Panel 3 – Traduire, transcrire, travestir (Marie Aberdam – Gabrielle Abbe – Romain Lebailly)

Pour introduire le troisième panel, Marie Aberdam dessine les contours d’une prosopographie des interprètes en Indochine, qu’ils soient Européens ou « Indigènes ». Elle mobilise ainsi plusieurs exemples précis à l’instar de celui de Ponn, d’Alexis Louis Chhun ou de la famille Cazeau. Les archives et, plus particulièrement, les dossiers de carrière permettent de dépasser les limites des récits de voyage et de suivre les parcours biographiques de ces individus. Il faut tout de même être vigilant et réfléchir à la terminologie et au réemploi d’un vocabulaire qui peut manquer de précision concernant les langues que manient les secrétaires interprètes, l’apprentissage qu’ils ont suivi ou encore les motivations de leur recrutement. Les mentions et appréciations présentent dans les dossiers de carrière sont par exemple parfois émises par des supérieurs ne maîtrisant pas la ou les langue(s) concernées. Marie Aberdam souligne également l’importance de la documentation bilingue dans les administrations asiatiques. Cela permet de mesurer la qualité de la pratique linguistique mais une difficulté demeure puisque ces documents sont très rarement signés. Concernant les relations entre statut et compétences linguistiques, les fonctionnaires interprètes sont très peu payés et la qualité de leurs traductions ne va pas toujours influencer l’évolution de leurs carrières. Compétences linguistiques et identités personnelles se mêlent parfois : ainsi, en 1910, l’administration comprend qu’un membre du personnel maîtrisant plusieurs dialectes est Chinois alors qu’il a été embauché dès 1894. Des enjeux d’identités juridiques transparaissent également à travers l’expérience des descendants métis de l’interprète Alexandre Cazeau et de sa compagne cambodgienne.

Gabrielle Abbe, qui a soutenu sa thèse le 23 mars 2018, a choisi d’étudier une source spécifique : un questionnaire sur les arts au Cambodge élaboré par le peintre George Groslier en 1917. Cette source est divisée en deux dossiers : d’une part, le questionnaire et, d’autre part, les réponses en Français, en Khmer, et leurs traductions. Il s’agit alors de s’interroger sur le contexte de production de l’archive, de l’utilisation qui en a été faite ou non. Le thème du déclin est central dans l’argumentaire de Groslier, soulignant une perte de la tradition, des pratiques des techniques artistiques par les populations cambodgiennes. Il dresse un constat alarmiste et appelle les autorités coloniales à sauver ces arts. Il s’appuie alors sur des statistiques qu’il dit avoir collectées par l’intermédiaire du questionnaire. Les réponses lui ont été communiquées entre juillet et septembre 1917 par la résidence supérieure, alors même que son rapport avait déjà été rendu. La langue vernaculaire est alors utilisée comme un gage d’authenticité. Cependant, on constate que les informations transmises et utilisées dans le rapport de Groslier peuvent différer des réponses données au questionnaire. De plus, les réponses sont irrégulières selon les provinces, selon l’importance qui a été donnée au questionnaire par les autorités locales. Certains administrateurs prennent la peine de traduire les réponses et d’autres non. Il faut souligner un décalage entre Groslier et ses interlocuteurs : les catégories qu’ils mobilisent - art, artiste, artisan - leur sont parfois inconnues ou comprises différemment. Il paraît donc impossible d’établir un constat clair après cette enquête et le rapport de Groslier ne s’est donc pas appuyé sur les données qu’elle transmettait.

Enfin, Romain Lebailly propose une analyse des jeux vidéo japonais et de leurs éventuelles traductions entre les années 1980 et 2000. Il mobilise alors en tant qu’hypothèse la notion d’impérialisme culturel qui se développe au cours de la deuxième moitié du XXe siècle et défini comme une homogénéisation empêchant les autres cultures de se déployer. Des années 1980 au début des années 1990, les jeux vidéo japonais sont peu traduits. Ils contiennent alors peu de texte et le mécanisme ludique prime sur la narration. Les quelques mauvaises traductions soulignent qu’il ne s’agit pas d’une préoccupation réelle. La diffusion de JRPG en Occident au début des années 1990, dans lesquels la narration tient une place importante, ne semble pas réellement modifier la donne puisque des négligences de traduction apparaissent. La langue n’apparaît pas alors comme le support d’un impérialisme culturel. Cependant, des changements sont visibles au cours de la décennie suivante : avec Secret of Evermore sorti en 1995, la traduction et surtout, l’adaptation deviennent des enjeux majeurs. Parfois, les caractéristiques de la langue japonaise gênent le processus, les caractères se révélant techniquement intraduisibles. L’analyse des noms donnés aux Pokémon révèle quant à elle une resémentisation qui gomme certaines références à la culture japonaise. Quelques exceptions permettent de s’interroger sur l’émergence d’un Cool Japan : une représentation esthétisée de la culture japonaise, passant parfois par l’usage des caractères, est utilisée dans certains jeux. Mais généralement, la langue japonaise est effacée des jeux vidéo à travers un processus de traduction qui doit faire oublier au joueur qu’il joue à un jeu japonais, à l’inverse des exemples du manga et de l’animé.

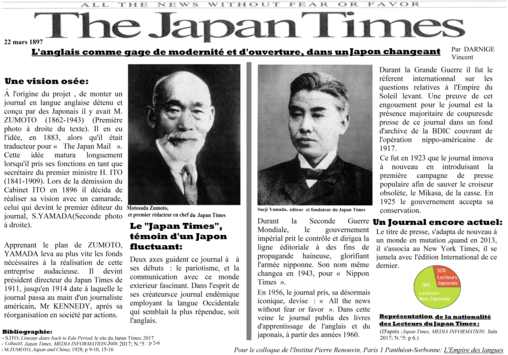

En parallèle des communications, des posters réalisés par des étudiants en master du CHAC (Cyril Chenais, Vincent Darnige, Mickael Langlois, Paul Mutti, Darius Riazi) sur la même thématique.

La conclusion d’Hugues Tertrais, professeur émérite et fondateur du CHAC en 2008, permet de synthétiser les différents enjeux mis en lumière au cours de la journée. La prédominance de l’empire francophone dans de nombreux travaux ne doit pas faire oublier les autres empires, qu’ils soient européens ou asiatiques, à l’instar de l’empire moghol et de l’emploi de la langue persane. Des réalités variées et différentes transparaissent alors, notamment entre langues orales et écrites. De plus, la diversité des situations coloniales et impériales doit rester à l’esprit. La question de la formation domine également, qu’elle passe ou non par le rôle de religieux ou de missionnaires, tout comme celle du lien entre langue et administration. Il faut dès lors étudier le rôle et le poids des intermédiaires. D’un point de vue méthodologique, si les archives ont été appréhendées sous leur forme écrite, la langue est associée à un patrimoine immatériel qui a conduit parfois à des enregistrements. Ensuite, il est nécessaire de dissocier langue et discours et de réfléchir au sens des mots en même temps qu’aux échanges et transferts linguistiques.

Affiches scientifiques/posters des étudiants en M1 au CHAC (2019)

Mickaël Langlois et Lucas Cresci

Cyril Chenais

Vincent Darnige

Paul Mutti

Darius Riazi

-

2015

Colloque international : « Qu’est-ce que l’Asie? »

26 novembre (EHESS, 190 avenue de France) et 27 novembre 2015 (Paris 1)

Le GIS Asie organise les rencontres : "What is Asia?/Qu'est-ce que l'Asie ?".

Ces journées internationales et interdisciplinaires ont pour but de rassembler les chercheurs sur l’Asie du Sud, l’Asie orientale et l’Asie du Sud-Est, pour reconsidérer la notion d’Asie et sa pertinence, en testant sa cohérence.

L’objectif est de promouvoir une approche globale de l’Asie, de renforcer la coopération entre les différents pôles d’études asiatiques, et ainsi de développer les échanges entre les différents chercheurs et experts basés en Europe et ailleurs dans le monde.

Le 26 novembre 2015 toute la journée, au bâtiment Le France (Paris 13e), différentes communications seront présentées, en anglais.

Avec François Gipouloux, Emiko Ochiai, Christophe Z Guilmoto, Selcuk Esenbel, Aminah Mohammad Arif, Naoko Hosokawa, Astrid Nordin, Marc Lautier.

Le 27 novembre 2015 durant la matinée, à la Sorbonne (Paris 5e), se tiendront une conférence d’Hugues Tertrais, puis un débat, en français, modéré par Pierre Singaravélou.

Le débat a pour but de rassembler des jeunes chercheurs (doctorants et post-doctorants). Nous leur proposons de venir y participer activement pour y exprimer la vision de la question posée « Qu’est-ce que l’Asie ? » qu’ils ont pu développer au cours de leurs recherches.

Ces journées sont coordonnées par Sébastien Lechevalier (directeur du GIS Asie), Pierre Singaravélou (Université Paris I – CHAC) et Hugues Tertrais (Université Paris I – CHAC).

Inscription auprès de : marine.sam@cnrs.fr

Vous trouverez ici le programme et les adresses précises des journées ci-joint et sur : http://www.reseau-asie.com/media3/conferences-debats/what-is-asia-/