Le Centre d'Histoire des Relations internationales contemporaines (CHRIC)

Sorbonne

17, rue de la Sorbonne 75005 ParisCHRIC (17, rue de la Sorbonne - 75005 Paris)

Salle F-603 (escalier L, premier étage)

Actualités

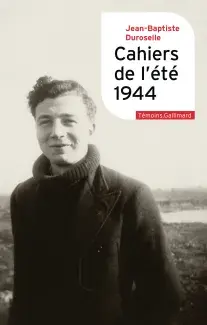

Cahiers de l'été 1944

Jean-Baptiste Duroselle

édition de Laurence Badel ; Gallimard, collection Témoins ; 2025

ISBN 9782073121806

« J’ai besoin d’exprimer ma rage, un besoin violent, et inexorable. »

C’est d’abord le cri d’un témoin en colère qui traverse ces cahiers rédigés à la fin de l’été 1944. Très vite, cependant, apparaît la capacité d’analyse du jeune historien de vingt-sept ans, assistant depuis l’Auvergne à la reconquête du territoire par les forces alliées : il entreprend de retracer, en même temps qu’un cheminement intérieur, ce qu’il appelle « l’histoire morale » de la France du début des années 1940, une histoire faite d’humiliation, de frustration et de honte, sentiments qui cèdent lentement le pas à une fierté renouvelée.

Réquisitoire implacable et exercice d’introspection, ce texte inédit de Jean-Baptiste Duroselle (1917-1994), l’un des fondateurs de l’école française de l’histoire des relations internationales, constitue, huit décennies plus tard, un document précieux et sans concession pour comprendre Vichy et l’Occupation.

Plus d'informations sur le site de l'éditeur : https://www.gallimard.fr/catalogue/cahiers-de-l-ete-1944/9782073121806

*****************************

L'histoire des relations internationales est une longue histoire à la Sorbonne, où Pierre Renouvin, le véritable maître de cette discipline dans son acception moderne, l'a magnifiquement incarnée jusqu'en 1964. Puis, Jean-Baptiste Duroselle fait fructifier l'héritage à l'Université de Paris 1 au moment de l'éclatement de la Sorbonne en plusieurs universités. En 1983, René Girault reprend le flambeau stimulant les recherches sur les relations économiques internationales, sur la puissance des Etats, et mettant en place un réseau de grande ampleur de chercheurs européens qui fraieront la voie à des approches transnationales novatrices de l'histoire de l'idée et de la construction européennes.

Pierre Renouvin, Jean-Baptiste Duroselle, René Girault, Robert Frank et Laurence Badel

René Girault crée, en 1984, à la fois le Centre d'histoire des relations internationales contemporaines (CHRIC) et l'Institut Pierre Renouvin, le premier étant une des parties constituantes du second, avec les autres centres de recherche également intéressés par les mondes étrangers. Le CHRIC, dirigé par Robert Frank de 1994 à 2012, poursuit principalement ses recherches sur l'histoire de l'unité européenne et des relations intereuropéennes et le poids des représentations et des imaginaires sociaux dans les relations internationales. Dans la continuité de l'œuvre engagée par René Girault, Robert Frank affermit alors un vaste programme international sur les identités européennes au XXe siècle. En 2002, il devient le directeur de l'UMR IRICE (Identités, relations internationales et civilisations de l'Europe) qui fédère des chercheurs de l'Université de Paris 1 et de l'Université Paris IV. (http://irice.univ-paris1.fr).

Le 1er septembre 2012, Laurence Badel, élue professeur d'histoire des relations internationales, est devenue la directrice du Centre.

Depuis cette période fondatrice, la discipline a connu des renouvellements importants et, à l'instar d'autres champs historiques, a été marquée par un phénomène de globalisation et de dilatation des espaces étudiés.

Parmi les approches qui se sont multipliées depuis vingt ans (histoire « croisée », histoire « comparée », histoire « connectée », histoire « transnationale », histoire « globale » etc), la spécificité de l’histoire des relations internationales reste sa maîtrise des jeux d’échelles et des temporalités, sa capacité à penser ensemble le national, l’infra-, l’inter- et le supranational, le régional et le transnational, le local et le transfrontalier, et à inscrire ces relations dans un cadre systémique.

Le Master Spécialité « Histoire des relations internationales » conjugue une approche théorique et une recherche empirique abordée par une sociologie des relations internationales qui examine la redistribution permanente des rapports entre Etats, société civile et organisations internationales depuis le début du XIXe siècle jusqu'au début du XXIe siècle. Au sein de l’Institut Pierre Renouvin, il offre la spécificité de continuer à proposer des travaux sur le continent européen dans les relations internationales, tant sur les sociétés européennes, sur les relations intereuropéennes que sur les redéfinitions permanentes, depuis deux siècles, des relations de l’Europe avec le reste du monde : Proche et Moyen-Orient, Golfe persique, Asie centrale, Afrique sont les régions du monde particulièrement privilégiées par le Centre. Ayant établi des relations étroites avec les principaux centres d’archives de la région parisienne et du nord de la France, favorisant le recours aux archives électroniques, faisant régulièrement intervenir des praticiens des relations internationales, le Master Spécialité « Histoire des relations internationales » de Paris 1 Panthéon-Sorbonne intègre chaque année de jeunes chercheurs très motivés ayant obtenu de bons résultats académiques à l’Université, maîtrisant une langue rare ou encore issus des classes préparatoires, des écoles normales supérieures ou des grandes écoles commerciales. La formation répartie sur 4 semestres permet des séjours dans une université étrangère en S2 ou en S3.

Le Centre est dirigé aujourd'hui par le professeur Laurence Badel, appuyée par deux maîtres de conférences Anne Couderc et Jean-Michel Guieu ainsi que sept doctorants. Il accueille chaque année une quinzaine de mastérants. Membre actif de l'UMR-SIRICE, il participe aux travaux conduits dans le cadre du Labex EHNE.

Il a participé à la mise en place du Master Histoire « Parcours franco-allemand » ouvert à la rentrée 2015 en partenariat avec l' Université LMU de Munich.

Il constitue l'un des piliers de la revue d'histoire Relations internationales et a établi une relation privilégiée avec le Département d'histoire générale de l'Université de Genève à travers l'établissement en 2016 d'un séminaire doctoral itinérant en histoire des relations internationales.